クラスを「安心・安全な場」にするための工夫をしてみるのはどうですか?

学級経営を行うにあたって、「クラスを安心・安全な場にする」ということを耳にします。

「そもそも、安心・安全な場ってなに?」

「どうすれば、安心・安全な場を実現させられるの?」

このように考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論を言うと、私自身の考える「安心・安全な場」とは、以下のような環境が整ったクラスのことです。

今回は、生徒の学びを促進させるための土台である「安心・安全な場」について、その意義と実現に向けたポイントを紹介していきます。

学級経営の参考にぜひ読んでみてください。

高校の数学教員として10年以上授業を行っています。

ただ学習内容を教えるのではなく、「学び方を教える」をモットーに授業作りをしています。

生徒同士の対話を重視した学級経営を行うことで、協働的な学習への相乗効果を目指している。

目次

安心・安全な場とは

クラスが「安心・安全な場」になるとは、どのようなことでしょうか。

物理的な安全はもちろんのこと、心理的にも安心できる場のことです。

経営学・心理学・教育学など、複数の分野で提唱されている考え方で、

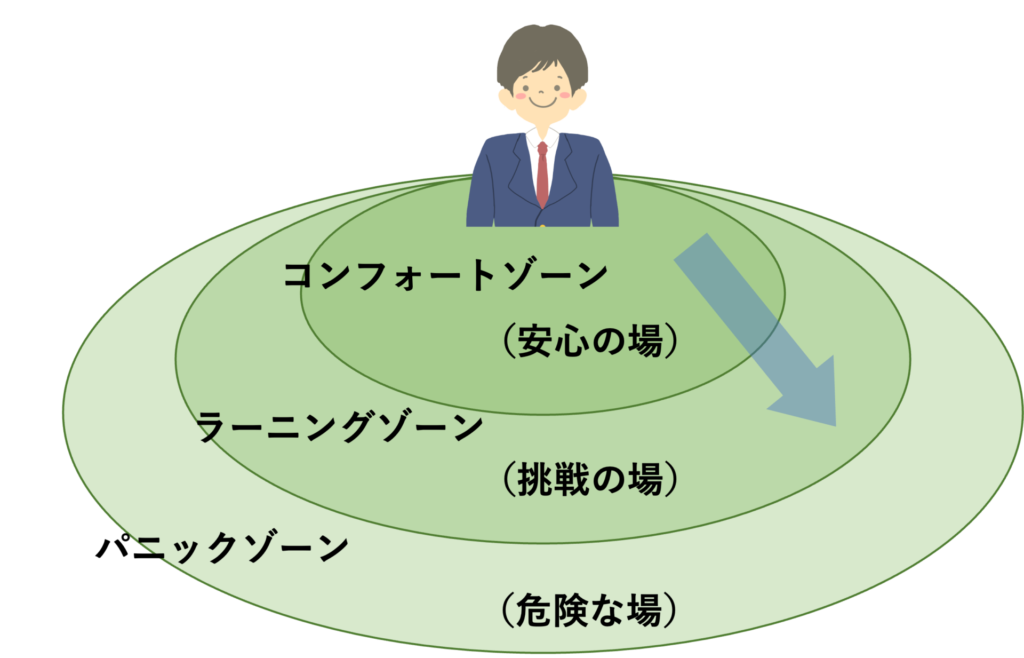

「コンフォートゾーン」「ラーニングゾーン(ストレッチゾーン)」「パニックゾーン」という3つの領域があります。

成長のためには「コンフォートゾーン」から一歩抜け出し、「ラーニングゾーン」に挑戦することが必要です。

心地のよい「コンフォートゾーン」にずっと居ても成長は期待できないですし、逆に「パニックゾーン」ではストレスによる負担が大き過ぎます。

ですから、適度なストレスがある「ラーニングゾーン」に挑戦することで成長が期待できるとする考え方です。

ここで重要なことは、

挑戦の場に出るためには、その土台として「コンフォートゾーン」をしっかり持っていること。

いつでも「コンフォートゾーン」に戻れるからこそ、挑戦できるのです。

クラスが安心の場であれば、生徒が学びに挑戦できるということですね。

その通りです。

具体的な学級経営の場面で考えてみましょう。

学級経営において「安心・安全の場」をつくることは、生徒にとっての「コンフォートゾーン」を確保することです。

「安心・安全の場」と聞くとクラスの仲がよい、楽しい、居心地がよいクラスなどと考えることがあります。

もちろんそれらも大事なことですが、高校生にもなれば全員仲よしということはありませんし、楽しく居心地がよいだけでは学習への効果も高まりません。

私の考える安心・安全の場とは

です。

同じ場と時間を共有する集団が、学業という共通の目標に向かって取り組む。

それらを達成するために、組織(クラス)としてどのように行動するのか。

例えば

- 他人の考えをもとに自分の考えを深めること

- 自分のために他者のために、主体的に授業を創り出すこと

などが考えられます。

これらの実現のためには、自分の意見が率直に言える、失敗が許される環境であることが大切です。

プライベートな部分で、それぞれ気の合う仲間やちょっと苦手な人がいるのは当然。

単純な好き嫌いではなく、よりよい学びを集団として実現するための環境が「安心・安全な場」であると考えています。

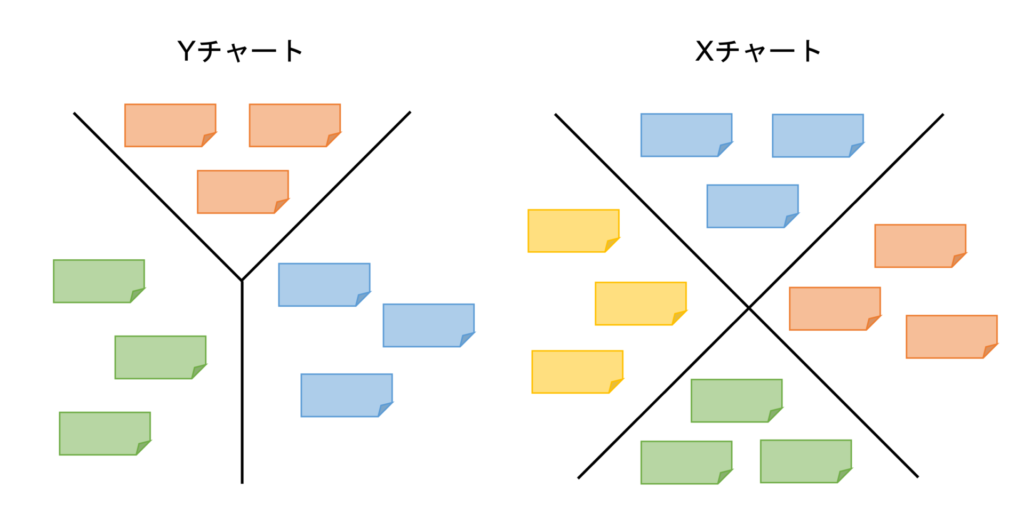

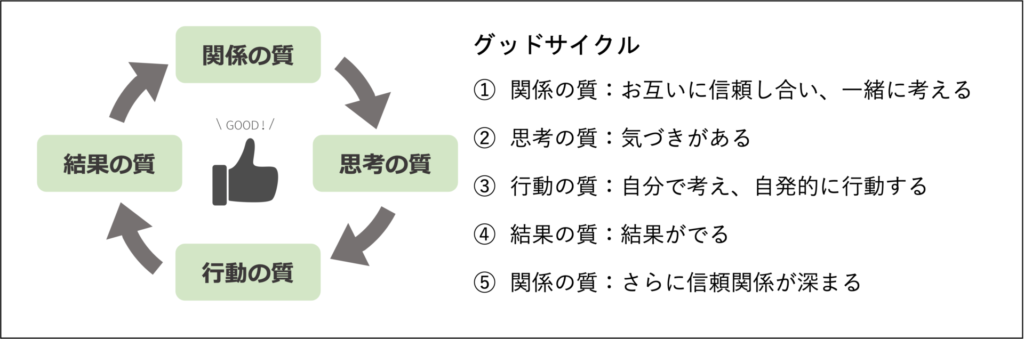

「関係の質」が「結果の質」を向上させる

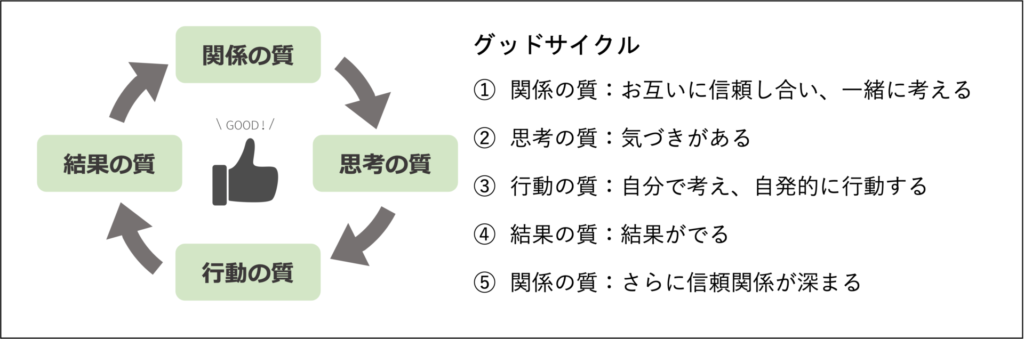

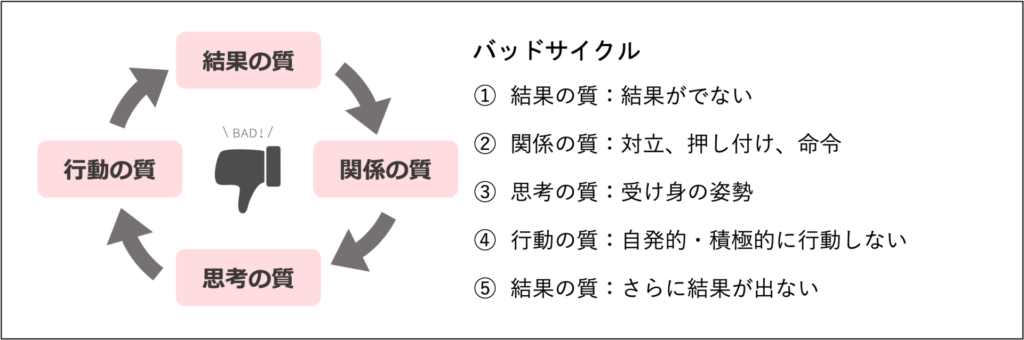

MIT(マサチューセッツ工科大学)組織学習センターの共同創始者であるダニエル・キム氏により提唱された「成功循環モデル」も安心・安全な場づくりに有効な考え方です。

このモデルでは、組織の「結果の質」「関係の質」「思考の質」「行動の質」に着目します。

よいサイクルとは「関係の質」からアプローチをし、悪いサイクルは「結果の質」からアプローチをしてしまうことです。

この考えは学級経営にも活用できます。

例えば、「主体的・対話的で深い学び」の実現について考えてみます。

「活動あって学びなし」などの言葉を耳にすることがありますよね。

そのような場合、以下のようなバッドサイクルになっていないでしょうか。

一方、対話の土台が整っていて、生徒同士や教師との信頼関係がつくられている場合はグッドサイクルが期待できます。

このように、生徒同士の関係性がよいと自然と対話が生まれます。

「関係の質」を高めるために、「安心・安全な場」が必要なのです。

「安心・安全な場」を作るための工夫5選

学級経営において「安心・安全な場」を作ることが大切なことは分かりました。

具体的には、どのようなことを意識すればよいのでしょう。

安心・安全な場づくりのためのポイントや工夫を紹介していきますね。

① 価値観を共有する

安心して学べる環境をつくることを生徒に伝えましょう。

日々の学校生活の中で、担任が学びの環境を整えていく姿勢を伝えることは大切です。

特に学級開きの所信表明で価値観を共有し、1年間それらを貫く学級経営を心がけます。

所信表明で伝えたいこと

私自身は、所信表明で以下のことを伝えています。

カテゴリーとしては、この2点だけです。

絶対に許してはいけないこと

所信表明では、多くのことは要求しません。

それは、一から十まですべて担任の思い通りにはいかないからです。

むしろ思い通りにしようなんて、高校生に対して失礼ですし過保護でしょう。

自律して行動してもらうためは自分の頭で考えることが必要だからです。

しかし学校生活である以上、絶対に許せないことは伝えます。

それは、「いじめ」です。

いじめは担任として絶対許さないこと、生徒同士でも許さないこと。

これは必ずお願いをします。

そして徹底します。

ここでのポイントは、担任がすべて気づくことはできないことを正直に伝えることです。

保険をかけるわけではありませんが、人間ですから見逃すこともありますし、最近はネット上でのいじめも増えています。

そのため、気がついたら必ず申し出てほしいことも素直に伝えるのです。

いじめは許さないと言ったの見過ごされている。

これでは信頼も失い、安心・安全な場にはなりません。

もちろん、担任が全力でいじめの防止と早期発見に取り組むことが前提です。

ただ生徒からの訴えを受け入れる体制を伝えることで、生徒にとっても「いじめ」を許さない環境づくりを意識することにつながります。

このような心的安全を確保するための宣言が、安心・安全の場へのスタートです。

確かに「いじめを許さない」ことは心的安全を確保する一番の土台ですね。

絶対に許せないことは他にもあるかもしれません。

でも、この部分は何があっても絶対に約束を守る部分です。

1個くらいが限界でしょう。

クラスに期待すること

「安心・安全な場」を実現させるために絶対にお願いしたいことは一つに絞りました。

でも他にもお願いしたいことはありますよね。

ですから、優先度を下げて「期待すること」として、目指す学級像をいくつか伝えるようにしています。

私自身は次のような項目を伝えることが多いです。

わざわざ学校に来て学習をする意義は、個人ではできない学びを実現するためです。

対話によって思考が広がり、他者に表現することで生まれる学びもあります。

これらを実現するためには、クラスが安心・安全の場である必要があります。

ですから、「互いの自由を承認すること」(苫野, 2014)も併せて伝えています。

- 自分の自由も大切にする。

- ただし自由には責任が伴うこと。

- 自由とわがままは異なること。

- 相手の自由についても考えること。

などを話しています

また基本的な生活習慣では、

- 学習の中で思考を深めるためには規則正しい生活を送ること。

- 安全に登下校すること。

- 他者も使う教室をきれいに整えること。

など当たり前のことを伝えます。

クラス全体の学びを充実させるためには、学びに向かう前提が大切です。

「自分のために、共に学ぶクラスメイトのために当たり前のことに気をつけてね」

ということです。

高校生のときにしかできないことを行うことでは、

学校の勉強だけでなく、様々なことに取り組んでみることを伝えます。

部活や課外活動もよいですし、遊ぶことも大切な時間です。

楽しむときと学習に向かうときのメリハリが、雰囲気のよい学級づくりにつながると考えています。

最近は学校が提供する活動が多すぎて、遊ぶ機会が減っているような気がします。

ですから、あえて伝えるようにしています。

一見当たり前のようですが、価値観を共有することが大切なんですね。

「生徒に期待すること」を共有するときは、直接的に「勉強をしよう」などのニュアンスを伝えないこともポイントですね!

勉強をするように言って勉強すれば苦労はしません。

実現したとしても、それは本来の学びではありません。

授業が楽しい、学校で学ぶことが楽しければ自然と主体的に学習に向かいます。

所信表明は、その土台にアプローチをかけるのです。

学級づくり、安心・安全な場づくりのためのお願いであり、担任としてのビジョンの共有なのです。

学級通信も活用する

上記のような所信表明って、話し出すと結構長くなりますよね。

そのような時は学級通信を活用するのがオススメです。

あまりに長い話は、全て覚えることはできませんし、信頼関係を失う可能性もあります。

それでは逆効果です。

ですから、一番伝えたい想いを簡潔に伝えましょう。

そして残りは学級通信に委ねるのです。

SHRの時間など、意外と生徒は学級通信を読んでくれます。

学級通信+日頃の学校生活の中で価値観を共有していきましょう。

▼学級通信についてはこちらの記事でも紹介しています。

② 敬意を持って生徒と接する

次のポイントは、生徒との信頼関係を作ることです。

信頼関係を作るために重要なことは、生徒に敬意を払うことです。

例えば、

これでは信頼関係を築くことはできません。

近年、教師の役割は変わってきています。

これまでの「ティーチング」のみから、授業や進路の場面では「コーチング」「メンター」のような役割、探究活動などでは「ファシリテーター」「ジェネレーター」としての役割も期待されています。

ジェネレーターについては、参考文献または著者のブログをどうぞ。

「ティーチング」以外の場面では、自分が正しいと思っていることを一方的に押し付けることはありません。

高校生にもなれば、自分の考えをしっかり持っています。

ですから、

こうした姿勢が必要でしょう。

これからは教師も生徒と共に学びを深める時代になりそうです。

生徒、教師のお互いの敬意は必須ですね。

教師と生徒の以前に、同じ一人の人間として関わること。

その姿勢が「安心・安全の場」の土台になるのだと思います。

③ 1対1×40の人間関係づくり

ここまでは、教師の振る舞いや人間性の部分の話をしてきました。

ここからは具体的な学級経営の実践を紹介します。

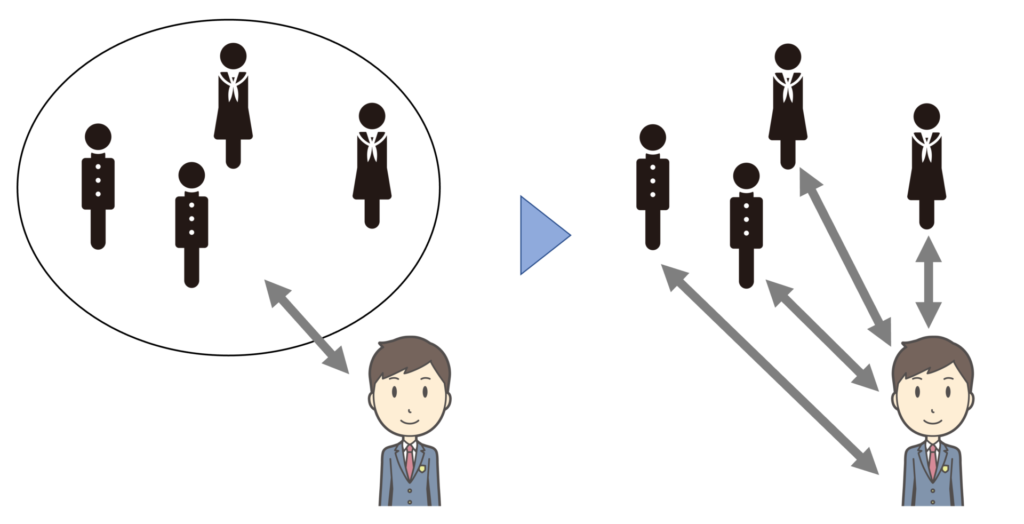

まずは、クラスで1対1×40の人間関係をつくることです。

「同じクラスでも話したことがない人がいる」という場合は意外と多いものです。

もちろん学校生活外であれば、教員が口を出すことではありません。

しかし授業や学校生活など、協働の場面ではそうはいきません。

クラスは同じ目標を達成しようとする組織ですから、公的な場での人間関係は必要なことです。

ですから、対話の土台である「安心・安全な場」を作るために、同じ組織としての人間関係づくりが必須です。

具体的には

×「自分とその他クラスメイト(+担任)の1対40の関係」

ではなく

◯「自分とクラスメイト(+担任)1人の1対1の関係を40人分つくる」

この関係を作ることが大切です。

例えば、年度初めの自己紹介の場面を考えてみましょう。

多くの場合、一人がクラス全体に自己紹介をすることが多いでしょう。

それでは1対1の人間関係はできませんから、構成的グループエンカウンターなどを取り入れることで1対1の自己紹介を行うことも効果的です。

学級開きに、ちょっとした交流をするだけでも授業の雰囲気は変わります。

▼学級開きについてはこちらの記事でも紹介しています。

クラスメイトとの対話の機会を作ってあげることが大切なんですね。

その通りです。

学級開き以外には、頻繁な席替えも有効な方法です。

席が変われば、授業中におけるペア学習やグループ学習のメンバーが変わります。

つまり、席替えを頻繁に行えば、クラスで話したことがない人がいるという状況は起こりません。

これも「1対1×40人」の関係づくりになります。

ともに学びを創るクラスメイトと学校生活の中で対等に対話ができる。

そして、誰とでも抵抗なく考えを共有できる。

この状態が「安心・安全な場」に繋がるのです。

▼Excelで簡単に席替えシステムを作る方法はこちらで紹介しています。

④ 集団としての目標を自分事として考える

「安心・安全な場を自分たちでつくる」という意識を持ってもらうことも大切です。

学級目標を立てるときは、いいタイミングかも!

集団で物事にあたるとき、「個人の目標」と「集団の目標」があります。

社会に出て組織に属して働く際にも、「自身のキャリアを作ること」と「会社の成果を上げること」など二つの視点が考えられます。

学校生活で考えてみるとどうでしょうか。

「個人がどのような高校生活を送りたいか、どのような進路を目指すか」

という個人の目標と同時に、

「集団としてどのようなクラスになることが理想なのか、それぞれの進路実現を達成するにはどうしたらよいか」

というクラス全体の目標があります。

このような集団の目標は、他人ごとになりがちです。

一人一人が学級方針に関わることができれば、自分自身の学校生活を充実させることはもちろん、学級全体をより良くするための行動を心がけるようになります。

年度初めに、一人一人がクラスづくりに関わる意識を持たせたいですね。

でも学級目標を決める時って、どうしても一部の生徒だけが進めている感じになっちゃうんですよね。

学級目標を決める際、どのように決めていますか?

学級委員長に進行をお願いしてやってます。

その方が自分たちで、考えられるかなと。

私自身も初任の頃は、代表の生徒に任せてお願いをしていました。

担任が一方的に進めるより、主体性が発揮されると考えたからです。

具体的には、学級委員長・副委員長・書記を立候補で決めたあと、残りの委員会決めや学級目標などは3人に運営をさせていたのです。

しかし、それでは3人のスキルは多少上がったとしても、クラス全体の共通意識の形成にはつながりませんでした。

なぜなら、結局は数名がそれらしい目標の候補を出し、なんとなく周りと相談をして最終的に多数決になるからです。

わかります。なかなか意見を言えない生徒もいますよね。

最近ではグループでの対話を通して、一人一人がクラスについて考えられるようにしています。

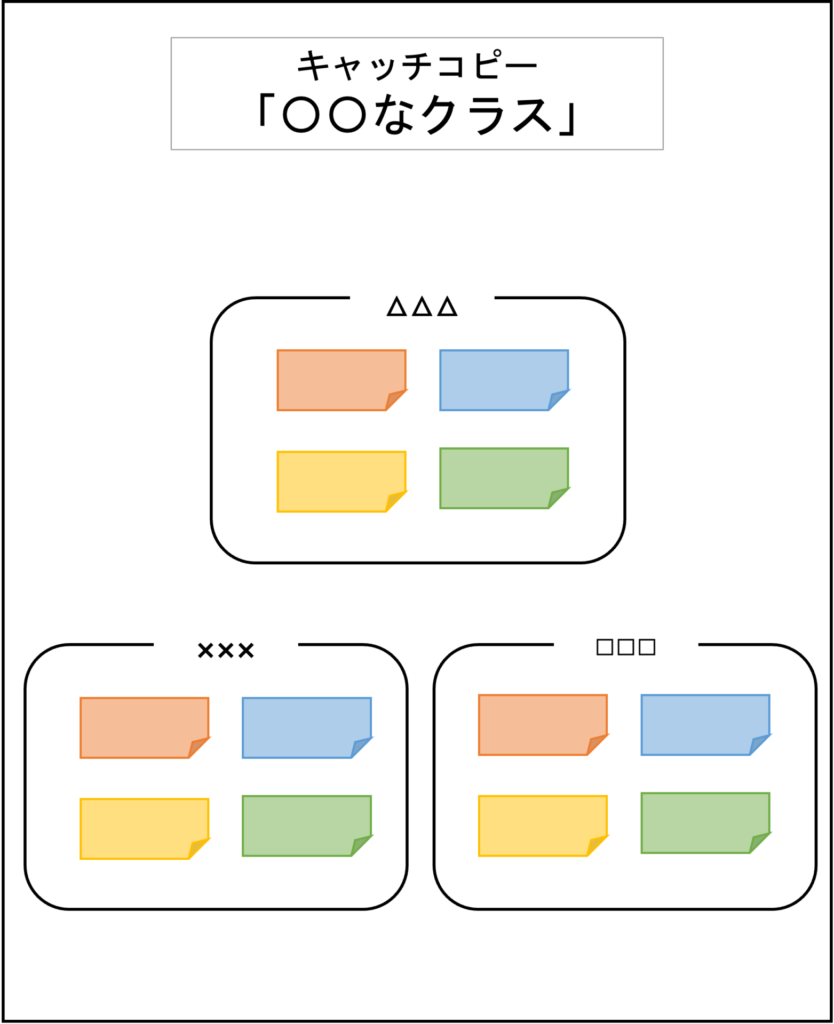

例① KJ法

例えば、付箋を用いたKJ法を行います。

「よい学級とは?」という問いについて対話を行います。

生徒の実態や学年によって問いは変えてもよいでしょう。

KJ法を用いるメリットは

- 自分の考えを述べる機会が保障されている

- 一つの成果物を創ることで自分事になる

- キャッチコピーをつけることで、ビジョンにつながる

- 付箋を見れば具体的な内容がわかる

などがあります。

ただグループで話し合うのではなく、自分の発言が保障されていること。

自分自身でより良いクラスを作ろうとする意識を持たせることができることが大切です。

そして、この活動自体が互いの考えを認め合う練習にもなるのです。

▼KJ法による学級目標づくりについては以下の記事で紹介しています。

例② 思考ツールを用いた対話

KJ法のデメリットは時間がかかることです。

LHRを2時間連続で確保できればよいのですが、1時間しか取れない場合も多いでしょう。

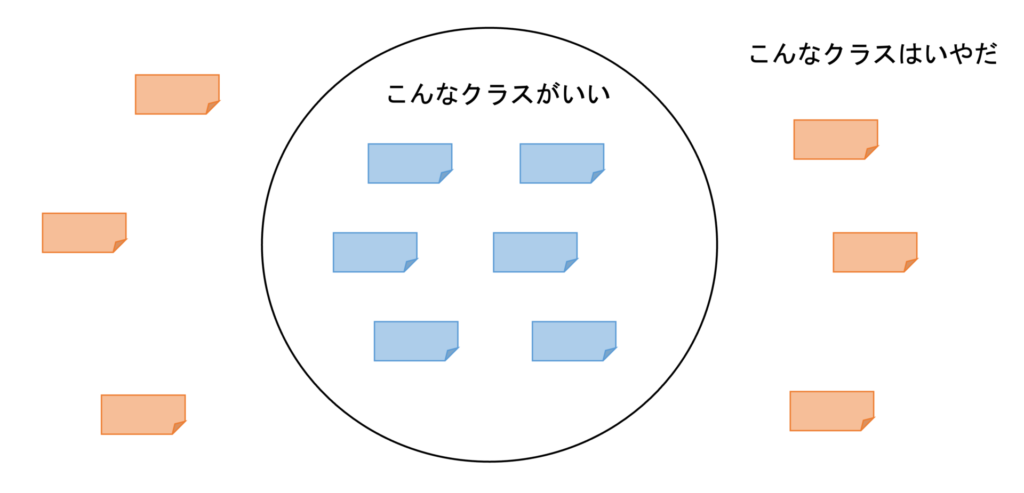

そのような時には、思考ツールを用いて同じように「よい学級とは?」について対話を行います。

例えば、ベン図では「こんなクラスがいい」「こんなクラスは嫌だ」など内と外で記述することもできます。

また、YチャートやXチャートを使えば、「授業では?」「休み時間は?」「行事は?」など、項目ごとに目指したいクラスを作り上げることもできます。

いずれにしても、自身の考えをしっかり持ち、グループで共有・作成・発表していくことが大切です。

複数できた成果物は、そのすべてが学級目標です。

学級目標はスローガン化しやすく、中身が見えないことも多いです。

グループの成果物を掲示すれば、個々の考えが見えます。

より具体性のある学級目標になるでしょう。

一人一人の価値観が「クラス全体で共有されること」「見えるようにしておくこと」。これが、1年間の安心・安全な場を意識づけることになるのです。

成果物はラミネートしておくと、掲示しやすいかもしれませんね。

⑤ 対話に慣れさせる

最後は対話に慣れさせることです!

先ほどの学級目標の決め方は、まさに対話の練習です。

安心・安全の場とは以下の環境のことでした。

これらの実現のためには、対話の練習が欠かせません。

練習なしに率直に意見を言ったり、他者の意見から自分の考えを深めることはできません。

ですから、日頃から対話の機会を積極的に取り入れることで、安心・安全な場づくりを進めていくのです。

実際に対話を行うことで、

- 率直に意見が述べられる

- 自身の発言が否定されない

- 他者の考えから自身の考えが深まる

- 誰しもが同じ立場で発言ができる

というような経験を意図的につくるのです。

例えば、担任として関わる「総合的な探究の時間」も活用できますね。

探究の過程では、

- グループ活動で自身の考えを共有する場面を作る

- グループの意見を全体に向けて発表する

などの工夫がしやすいです。

このとき、一人一人に対話や発表の機会を持たせることで対話の練習ができます。

SHRでも対話の機会を提供できます。

SHRの時間には隣同士で家庭学習の振り返りを共有するなど、ちょっとした対話の練習を取り入れることもできます。

こちらは先ほどの頻繁な席替えとの相乗効果も期待できます。

中学・高校では担任が関わる機会が少ないですから、ちょっとしたことで対話の機会を増やすことが大切なんですね。

学級経営で対話の土台を作っておけば、他の先生の授業でもよい雰囲気で学習に向かってくれます。

まとめ

今回は、「安心・安全な場」をつくるための学級経営について紹介しました。

「安心・安全な場」とは

の2つが満たされた学級のことです。

「安心・安全な場」が確保されていることで、生徒は多少プレッシャーがあっても成長につながる学びに積極的に挑戦することができます。

また、対話の土台である「安心・安全な場」をつくるためには、成功の循環モデルの「関係の質」に着目することが効果的です。

クラス内の人間関係づくりにアプローチをかけることで、生徒の学びが促進されます。

学びに向かう人間関係が形成されることは、クラスが「安心・安全の場」であることに他なりません。

そこで、クラスの人間関係づくりのために以下の5つのポイントを紹介しました。

① 価値観を共有する

まずは、「安心安全な場」づくりを進めるための価値観を共有することです。

学級開きの所信表明をはじめ、日々の学級経営の中で「安心・安全な場」をつくるための意識を担任・生徒ともに持てるようにします。

ここでは、絶対に「いじめ」は許されないこと。

そして、学びに向かう人間関係をつくるためのお願いをします。

あまりに多くのことを語りすぎると時間がかかりますので、学級通信を併用するのもよいでしょう。

② 敬意を持って生徒と接する

生徒との信頼関係づくりは、「安心・安全な場」の基本です。

など教師が生徒に敬意を持って接することで、ともに学びを創る集団になります。

③ 1対1×40の人間関係づくり

「安心・安全な場」をつくるための前提が共有できたら、具体的な取り組みを行います。

それは、クラス一人一人の人間関係を構築することです。

クラスメイトを「自分とその他」という認識ではなく、

学びをともに創る一人一人として認識するための人間関係づくりです。

席替えやグループエンカウンターなどの手立てを用いて、個々の対話を促すような取り組みが有効です。

④ 集団としての目標を自分事として考える

一人一人が学級方針に関わることができれば、学級全体をよりよくするための行動を心がけるようになります。

そのために、自分事として学級目標を考えていくことが有効です。

KJ法や思考ツールなどを活用しグループごとで対話を行えば、自分の意見が全体に反映されるとともに可視化されます。

年度初めにこのような活動を行っておくと、年度途中でも学級の在り方を自分事として振り返ることができます。

⑤ 対話に慣れさせる

安心・安全な場とは、「自分の意見が率直に言えること」「失敗が許されること」です。

これは教員が口で説明し、頭で理解したとしても生徒たちにとっては難しいものです。

ですから、担任として学級経営の中で意図的に対話の場面をつくることが重要です。

対話の練習の中で、

- 率直に意見が述べられる

- 自身の発言が否定されない

- 他者の考えから自身の考えが深まる

- 誰しもが同じ立場で発言ができる

という経験をさせることで、「安心・安全な場」とはどのような状態かを感じてもらうのです。

生徒同士、生徒と教員の人間関係づくりを行う。

対話の土台を構築する。

これらが学級を「安心・安全な場」へとつなげてくれます。

「安心・安全な場」は生徒の学びを促進させます。

今回の記事が、先生方の学級経営の参考になれば嬉しいです。

▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!

生徒が活発に学ぶことができる学級経営を行いたいのですが、何かよい方法はないでしょうか?