小さい頃は、何事にもチャレンジしようしていたお子さんたち。

しかし、小学校高学年くらいにもなると「なかなか勉強に打ち込んでくれない」なんて悩みもあるのではないでしょうか。

今回は、

- ついつい「勉強しなさい」と言ってしまう

- 様々なことに関心を持つ子どもになってもらいたい

- 主体的に行動をしてもらいたい

そのような悩みを抱える方に向けて、子どもが積極的に学びに向かうための土台について解説していきます!

私も同じような悩みを抱えています。

学校の勉強はもちろん、様々なことに興味を持ち、自ら学びを広げていく子ってどのような特徴があるのでしょうか?

活き活きと学習に励む生徒は、共通して心が安定していて、生活習慣が整っています。

心の安定において最も重要なことは、家庭が「安心・安全の場」であることです!

高校の担任として300人以上の保護者と関わりを持ってきました。

自身の経験から、学力が伸びる生徒の背景について、考えを述べていきます。

目次

心を安定させる「安心・安全の場」をつくる

子どもが積極的に挑戦し、自ら学びに向かうための土台は何でしょうか。

それは家庭が「安心・安全の場」になっているということ。

子どもたちにとって一番長い時間を過ごす場所、外から帰ってくる場所、これが家庭です。

この家庭が、居心地が良く、自分の挑戦が許された場所になっていることが大切です。

「安心・安全の場」(コンフォートゾーン)とは?

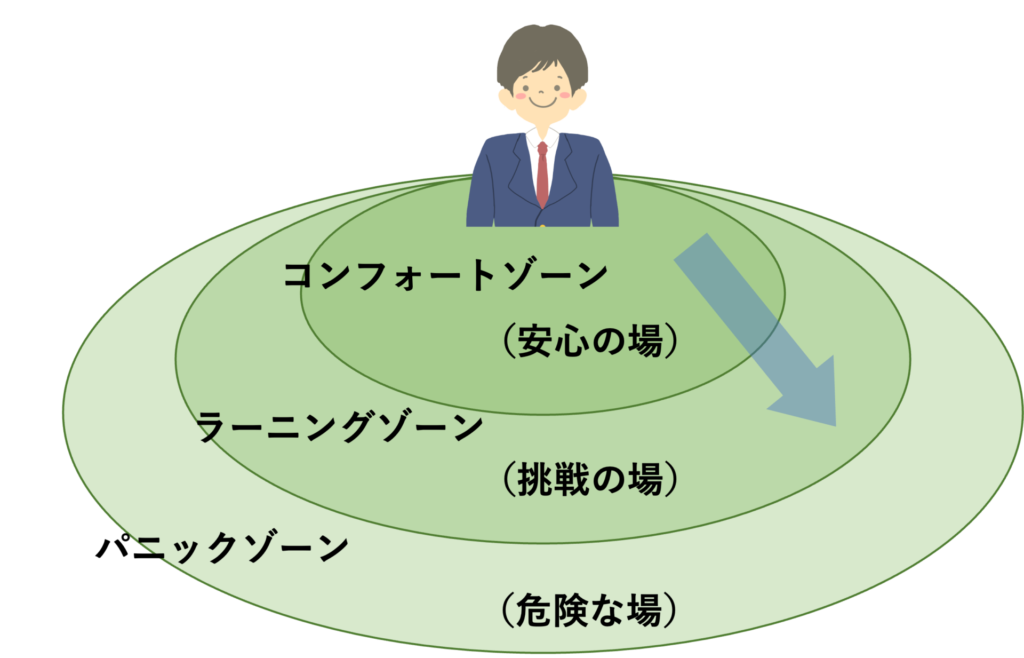

心理学の世界で、「コンフォートゾーン」という言葉があります。

これは、安全領域と訳されることが多く、自身が安心できる状態や心理的に居心地のいい状態のエリアのこと。

この言葉は、ビジネス業界でよく使われる言葉です。

参考:ビジネス界での使われ方を詳しく知りたい方向け

コンフォートゾーンから抜けだして、人も組織も成長しよう(DIAMOND online)

簡単に説明すると、居心地の良い「コンフォートゾーン(安全領域)」から抜け出し、ちょっとストレスのある「ラーニングゾーン(学習領域)」に踏み出すことで成長しましょう、というものです。

ただし、いきなりハードルを高くしすぎて、ストレス過多な「パニックゾーン(危険領域)」にまで行ってはいけません。

この「コンフォートゾーン(安全領域)」のことを教育の世界では、「安心・安全の場」と呼ぶことがあります。

「安心・安全の場」がなぜ必要か

上記の図のように、ラーニングゾーン(学習領域)の手前にはコンフォートゾーン(安全領域)があります。

大人の世界では、コンフォートゾーン(安全領域)から飛び出すことの重要性が語られますが、子どもはまだまだ発達段階です。

そのため、子どもにとっては

ラーニングゾーン(学習領域)に出たとしても、危険があったときには直ぐに帰ってこれるコンフォートゾーン(安全領域)がある。

ということが大事なのです。

小さい子どもが公園で遊んでいるとき、親の場所を確認しながら遠くに遊びにいき、何か不安なことがあると、急いで戻ってきますよね。

年齢が上がるにつれて状況が変わったとしても、基本的な考え方は同じです。

学校での教科学習を頑張る、スポーツや習い事に挑戦する、どのような場面でも挑戦することができるのは、いざとなったとき無条件で戻れる安心・安全の場があるからなのです。

「安心・安全の場」を作るための最も重要な土台

安心・安全の場はどのようにすれば作れるのでしょうか…。

安心・安全の場づくりで最も重要な土台は、

衣・食・住を無条件で提供すること

です。

そんなこと?と思われるかもしれませんが、これが一番重要なのです。

当たり前のことかもしれませんが、忙しい現代社会では意外と難しいものです。

具体的には、

- 温かいご飯を作る

- 掃除が行き届いている

- 部屋が片付いている

- 寝具が整っている

- 清潔なお風呂にゆっくり入れる

- 衣類がきれいである

という当たり前だけれども、毎日となると大変な内容です。

家庭によって掃除の頻度は異なると思いますが、大事なのは清潔が保たれているということです。

食事については、外食など家族が楽しめるものは大いに結構です。

もちろん、時には出来合いのものになってしまうこともあります。

しかし、極度にそれらが続き、子どもが寂しさを感じるような食事は避けた方が良いでしょう。

そして重要なキーワードが「無条件で」ということです。

反抗期にもなると、親子の対立が起こることもあるでしょう。

そのような時も、この「衣・食・住」の部分だけは、必ず提供することが肝心です。

子どもが閉じこもっていた自分の部屋から出てきた際に、当たり前に夕飯がある、お風呂が沸いている。

その場では反抗をしたとしても、心の中では必ず親に感謝をしています。

そして、子どもにとって家庭が「安心・安全の場」となっていくのです。

「安心・安全の場」づくりを妨げるNG行動

土台づくりができたところで、次は「安心・安全な場」づくりにおいて、やってはいけないNG行動について説明します。

実は、子どもの学力を伸ばすため行うことは、先に述べた「衣・食・住」の土台づくりくらいで、どちらかと言えば、やってはいけないことの方が多いのです。

安心・安全を犯す行為

まずは、子どもの安全領域を犯す行動です。

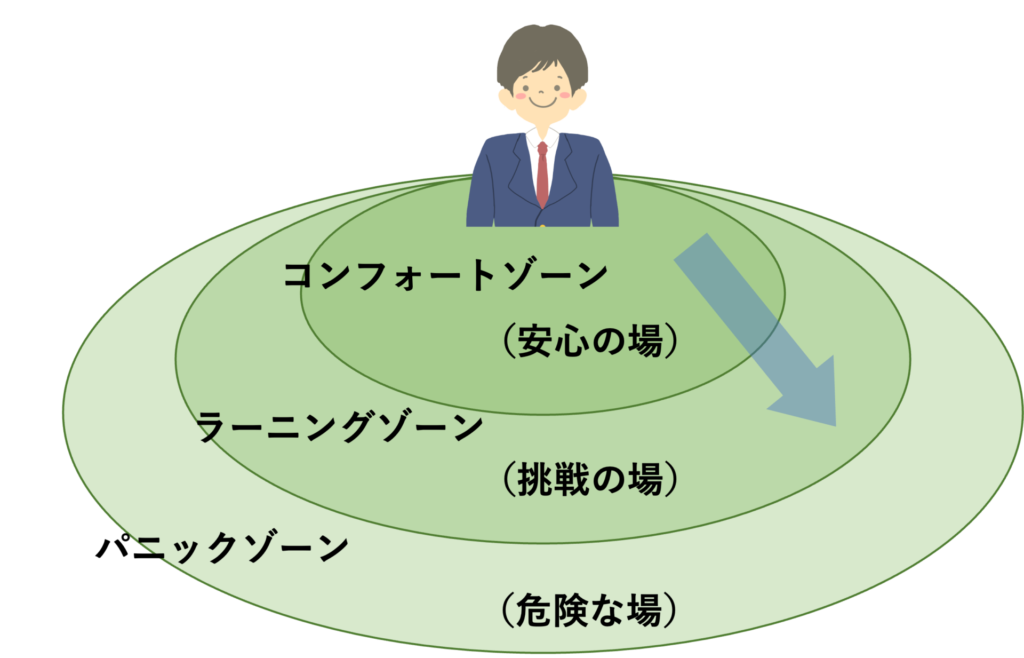

もう一度先ほどの図を確認してみましょう。

自ら挑戦をしていくためには、安心して引き返すことができる「コンフォートゾーン」が必要でしたね。

ここが崩れてしまうとラーニングソーンへの出発ができないのです。

安全領域を犯してしまう行動として多いのが

- 学習の進度を確認する

- プライバシーを詮索する

この2つです。

過度に宿題の状況を確認したり、勉強を促すような声かけをしてしまうと、余計に学習に対する意欲が低下することが知られています。

取り組ませるようにするのではく、取り組んでいるときに「頑張ってるね」と邪魔しない程度の声かけをするくらいで十分なのです。

また、家族とはいえプライバシーは守らなければいけません。

友人関係を極度に詮索することもNGです。

悪い友人と付き合っていないか、心配になることもあるでしょう。

それは、日頃から自分が正しいと思う価値観をしっかり伝えておけば子どもも分かってくれます。

実際の友人関係を詮索されては、疑われているような気持ちになり、家庭が「安心・安全の場」でなくなってしまうのです。

ラーニングゾーンへの一歩を妨げる行為

次に、「安心・安全の場」から一歩踏み出す力を奪ってしまうことです。

それは、

- 他人と比較をする

- 先回りをしてやってあげてしまう

などが挙げられます。

学校の成績や習い事、どうしても他人の子と比較したくなる場面が出てきます。

しかし、安心・安全のはずである両親から、他人と比較する発言が出てきたのでは、挑戦をしなくなってしまうのは当然でしょう。

もう一つは、先回りをしてしまうことです。

子どもは常に新しいことに挑戦しようとするものです。

それを親が先回りしてしまうと、自分で挑戦する気力が失われます。

なぜなら、自分がやらなくて両親がやってくれるのだから、やる必要がないのです。

そして、挑戦の結果の達成感がなければ、新たな挑戦も行いません。

子どもは、失敗を繰り返しながら成長するものです。

また、子ども自身が出来ることをやってあげてしまうことも要注意です。

高校生になっても毎日送り迎えをしてもらっていたり、持ち物に名前を書いてもらっている生徒は、やはり学びに向かう力強さに欠けます。

先に述べた、「衣・食・住」に関わる愛情の土台と過保護は区別しなければなりません。

もちろん食べた食器を片付けるなど、家庭のルールの中で自身のできることを行うことは大切です。

「安心・安全の場」とは、愛情の根幹の部分であって、それ以外は子どもに任せれば良いのです。

まとめ:家庭が子どもにとって「安心・安全の場」であれば、自ずと子どもは挑戦をする

今回は、子どもが自ら挑戦し、学力を伸ばしていくための条件についてお話ししました。

それは、

- 安心・安全の場をつくること

- そのために、基本的な生活習慣を送ることができる「衣・食・住」を土台とする

- 土台は何があっても無条件で行うこと

- 安全領域を犯す行動をしない

- 学習領域へ踏み出す力を阻害しない

ということです。

もちろん、細かい話をすれば、学力を伸ばしている生徒の条件はこれだけではありません。

教育費をかけたり、学問的知見をもとに能力開発をするための幼児教育を行ったりと、様々な方法はあります。

しかし、今回は誰でもできる一番大事な部分としての考え方を紹介しました。

保護者のみなさんも忙しい毎日をお過ごしの中、精一杯子育てをされているかと思いますが、ふとした時に今回の内容を思い出して実践をしてみてもらえると嬉しいです。