生徒が自分事として関わることができれば、変わってくるかもしれませんね。

生徒が「主体的にかつ協働的に学びに向かう」「安心して学校生活を送る」ためには、クラスが「安全・安心な場」となっていることが重要です。

そのためには、クラスの一人一人が学級づくりに関わることがポイントです。

学級経営のスタートといえば、学級開きにおける学級目標づくりが一つ挙げられます。

担任が一方的に決めたルールではなく、一部の発言力・行動力のある生徒が決めたものでもない。

すべての生徒が自分の意見を率直に述べ、その意見が反映された学級づくりが実現することで、生徒の所属意識や安心・安全な環境づくりにつながるのです。

今回の記事では、KJ法を活用した「一人一人の意見が反映される民主的な学級目標づくり」を紹介していきます。

KJ法は、これまでに研修などで行ったことがある人も多いかもしれません。

教員同士での取り組みでは、ファシリテーターが何も言わずとも自然とチームワークを発揮し、それなりの完成系を作ってしまうものです。

実施する側から生徒に取り組ませる側になるには、その暗黙知を形成知へ変えることが必要です。

具体的な手順やポイントを含めて紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

▼「安全・安心な場」についての前提は、こちらの記事を参考にどうぞ。

記事の内容がわかりやすくなると思います。

高校の数学教員として10年以上授業を行っています。

ただ学習内容を教えるのではなく、「学び方を教える」をモットーに授業作りをしています。

生徒同士の対話を重視した学級経営を行うことで、協働的な学習への相乗効果を目指している。

目次

集団の目標を全員で考えることの必要性

学級開きに学級目標を決める学校は多いのではないでしょうか。

毎年のことで、とりあえず行っている先生も多いかもしれません。

例えば、

- 候補を上げさせて多数決で決める。

- クラス委員を決めた後に、学級委員長や書記に任せる。

などが一般的かと思います。

これらの学級目標の決め方も悪くないのですが、デメリットもあります。

集団での学びをよりよいものにしていくためには、

が大切であると考えています。

そのために、

「どのようなクラスがよいクラスか」

を一人一人が自分事として捉え、その実現のために行動できるような手立てが大切です。

生徒指導提要においても、以下のような記述があります。

お互いの個性や多様性を認め合い、安心して授業や学校生活が送れるような風土を、教職員の支援の下で、児童生徒自らがつくり上げるようにすることが大切。

文部科学省(2022).生徒指導提要 p15

そのための一つの手段が学級目標づくりってことですね!

学級目標づくりを有効に機能させるために、今回はKJ法での取り組みについて紹介します。

学級開きでLHRを2時間確保できれば理想的です。

学級目標づくりにKJ法を活用しよう

KJ法って、付箋を模造紙に貼ってグループ分けするやつですよね?

研修で何回かやったことがあります。

自分で行う場合とファシリーテーターとして生徒に実施する場合とでは、勝手が違うと思います。

理論的な部分も含めて、細かく説明していきますね。

KJ法とは

KJ法とは、川喜田二郎氏により考案された発想を広げるための方法です。

元々は研究のために利用されていた方法ですが、企業研修や教育の場面においても活用されています。

一般的な場合、特に生徒に行わせる場合には「2.図解化」までで十分です。

後述しますが、考案者の川喜田氏も書籍の中で図解化まででも効果があると述べています。

教育活動にKJ法を取り入れるメリットはたくさんあります。

特に少数意見が全体構造で必ず生かされる点は、最大のメリットであると考えています。

クラスでよく実施される多数決では、たとえ合意形成があったとしても、最終的に個々の意見は見えなくなります。

一方、KJ法では一つ一つの付箋が他の付箋と足し算・掛け算のように関連し合います。

ですから、多数意見・少数意見というだけで採用されたり、却下されることはないのです。

これは非常に民主的なやり方であると言えます。

学校は民主主義を教える場でもありますから、少数意見が目に見える形で生かされることは魅力的です。

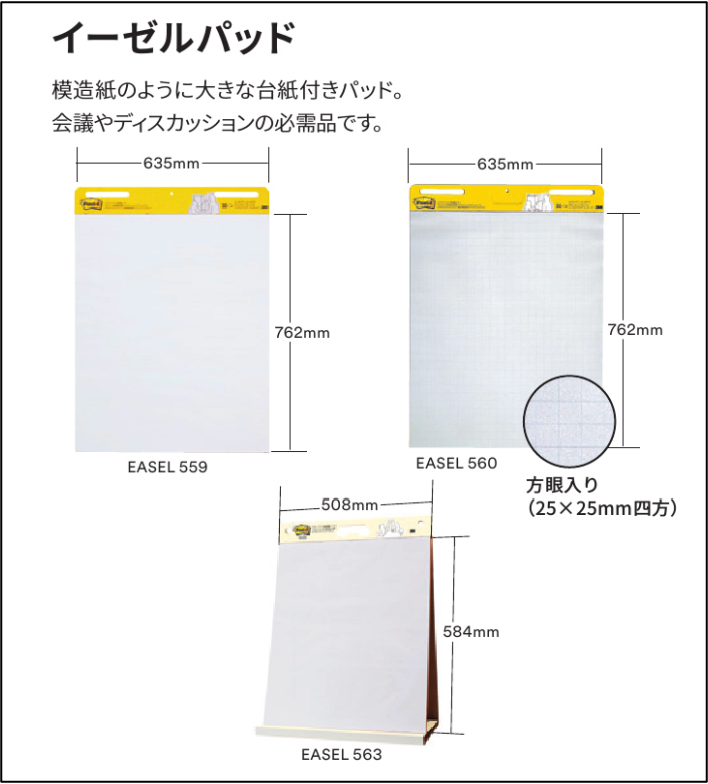

準備するもの

では、早速KJ法の進め方を確認していきましょう!

まずは準備するものですね!

付箋を整理するための模造紙がなければ、A3のコピー用紙を複数枚貼り付けるのでもよいでしょう。

ただ、ある程度の大きさがあった方が整理しやすいと思います。

Post-itで有名な3M社からは、模造紙サイズの大きい付箋も販売されています。

グループごとに共有するときなど、付箋になっているので便利です。

ブレインストーミング用の付箋は大きすぎず、小さすぎない名刺サイズがおすすめです。

このとき、生徒が持っているネームペンやフェルトペンを準備しておくとよいでしょう。

ボールペンでは、細くて見ずらかったり、細かく文章を書いてしまうことがあります。

フェルトペンを使うことで、書く量の制限を意図的に行うのです。

付箋を整理するときの油性ペンは、下写りしないかだけ注意が必要です。

手順1 テーマ設定

ここからは、具体的な手順について紹介します。

準備ができたら、テーマ設定ですね!

今回は学級開きの学級目標ですから、「クラス全員が学びを充実させることができるクラスとは?」などにしてみましょう。

担任は大きな「問い」のみを与えて、あとは生徒に任せるのがよいでしょう。

手順2 ブレインストーミングの場面

まずはブレインストーミングで、意見を出し合う場面ですね。

ファシリテーターとしてのポイントはありますか?

生徒の実態に応じて、いくつか手法を考えてみましょう!

最初はブレインストーミングで、とにかく沢山考えを出す場面です。

「1.他者の意見を否定しない」「2.自分の意見を率直に述べる」の2つは対話の基本です。

このルールを練習しておくことで、これからの授業でも協働学習の質が高まります。

「3.量を出す」ためには、付箋を活用しましょう。

いきなり対話をしようとすると、自分の意見がなかなか言えない生徒もいます。

まずは付箋に書き出すことで、たくさんの意見が出るようにします。

たくさんの付箋が集まることで、KJ法が行いやすくなります。

「4.結合する」は相手の意見をきっかけに自分の考えを広げることです。

相手の考えに乗っかり、さらに付箋を増やしていきます。

たくさんの付箋を出すための工夫も考えてみます。

「個人で取り組むパターン」と「初めから協働するパターン」の2つです。

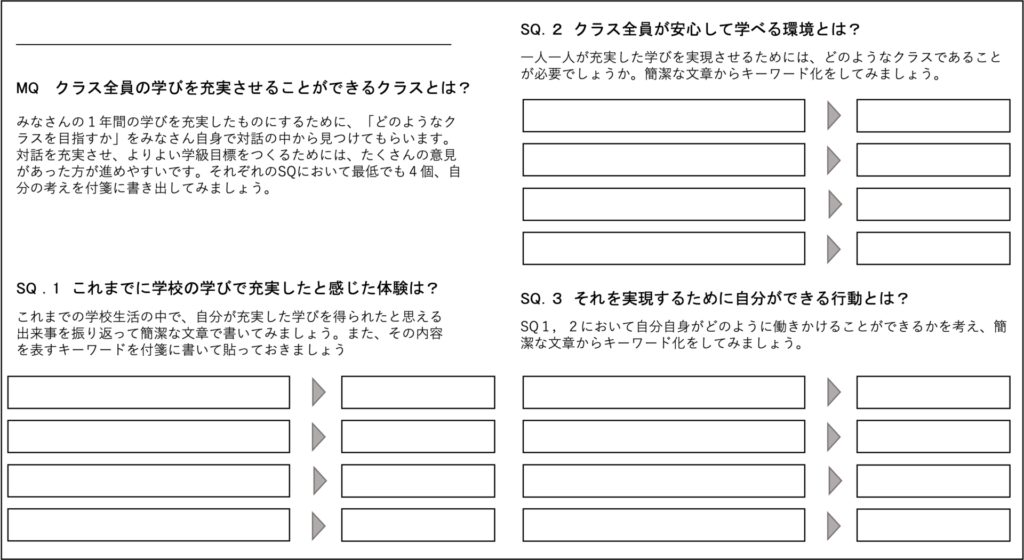

個人で考えるパターン

対話に慣れていない場合は、個人で取り組むこともおすすめです。

図のようなワークシートを準備し、自分で考えたことを付箋に書き溜めてから共有をします。

先に考えを出しているので、それを発表するだけであればハードルが下がります。

このとき、メインクエッション(MQ)に向けて、サブクエッション(SQ)を提示するのもよいでしょう。

例えば、

クラス全員の学びを充実させることができるクラスとは?

それぞれの項目ごとに、「最低◯個は書く」など数を決めます。

それを順に発表し、意見に乗っかりながら話をひろげていくのです。

初めから協働するパターン

個人の考えを書き出す時間が取れない場合やどんどん対話させたい場合は、グループでブレインストーミングを進めてもよいですね。

先に示したようなSQ(サブクエッション)をいくつか設けてもよいですし、初めからMQ(メインクエッション)に取り掛かってもよいでしょう。

ただMQテーマが大きすぎて、自分の考えを出せない場合があります。

そのようなときは、思考を制限するために「ブレストカード」を活用するとよいでしょう。

山からカードを一枚めくり、MQについてカードから連想されることを全員がその場で付箋に書き、共有していくのです。

写真のカードで言えば

- 自分の意見を外に発信できる

- 時間を守る

- 他者の考えを合わせることで、自分の思考を深める

などが出てくるかもしれません。

ブレストカードを活用すると対話が発展し、アイディアが生まれやすいです。

これならゲーム感覚で楽しく取り組めそうです!

共有時にはいいねオブジェクト

ブレインストーミングをおこうなう際のポイントとして「4.結合する」がありました。

これは相手の意見をきっかけに、自分の考えを広げることです。

一番共感できる意見に「いいねオブジェクト」を置いて、他者の意見に乗っかることで考えを広げましょう!

共有の場面では、全員が自分の意見を述べながら順番に付箋を出していきます。

グループで意見が一周したら、写真の駒を一番共感した付箋に置きます。

そして、「なぜ共感したのか」「さらにどう考えるのか」を自由に話すことで考えを広げます。

新しく出てきた考えは、どんどん付箋に書き込んでいきます。

「いいね」が集まった付箋に印をつけておけば、その後の整理にも活用できそうです。

手順3 付箋を整理する場面(KJ法)

ブレストで付箋を書き溜めたら、付箋を整理しましょう。

KJ法では、グループでの対話を通して付箋を自由に分けたり囲ったりして整理していきます。

このとき、インターネットなどで拾った画像を見せたり、過去に行った写真を見せたりするとイメージがしやすいでしょう。

担任として意識することはありますか?

これらのポイントは、細かく生徒に伝える必要はありません。

大人の研修ではありませんし、生徒をファシリテーターに育てることが目的でもないからです。

あまりケチをつけると本来の目的から外れてしまうので、自由に楽しく活動できることを大前提としましょう。

ただ、ファシリテーターである担任がポイントを頭の中に入れておくことで、声かけの参考になると思います。

担任からの適切な声かけにより、「ただ面白くてお終い」「活動あって学びなし」を防ぎましょう!

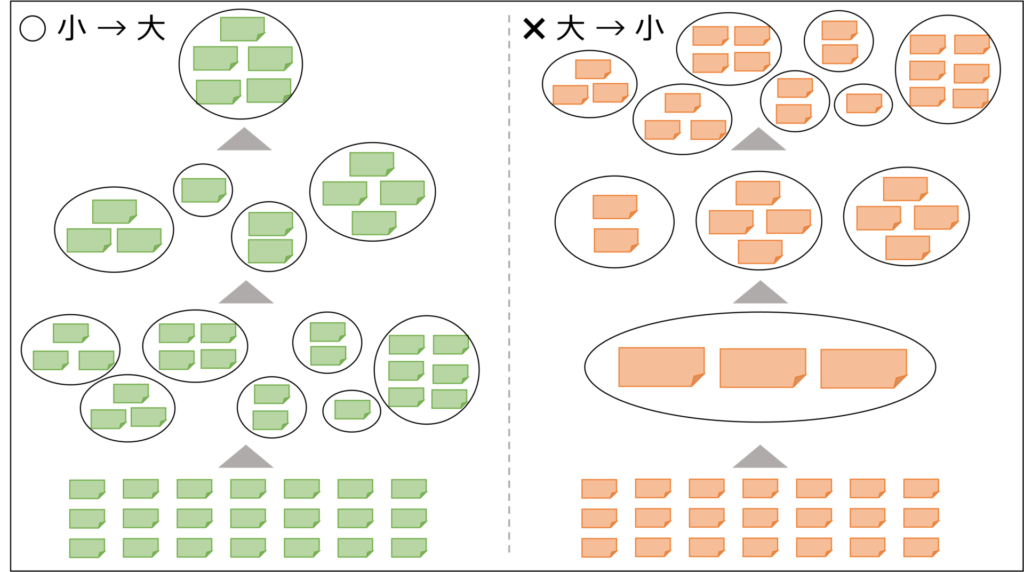

付箋をグループ分けするときは、小グループから大グループへ

付箋を分けるときは、小さいグループから大きいクループへと分けていきます。

小さいグループで分けることは、一枚一枚の意見を拾っているということです。

いきなり大グループに分けていまうのは、一人の生徒がすべて行なってしまって可能性が高いです。

「すべての意見を拾い、民主的にグループでまとめていくこと」

「少数意見もしっかり反映させること」

このためには、小グループから大グループへ進んでいく過程が大切です。

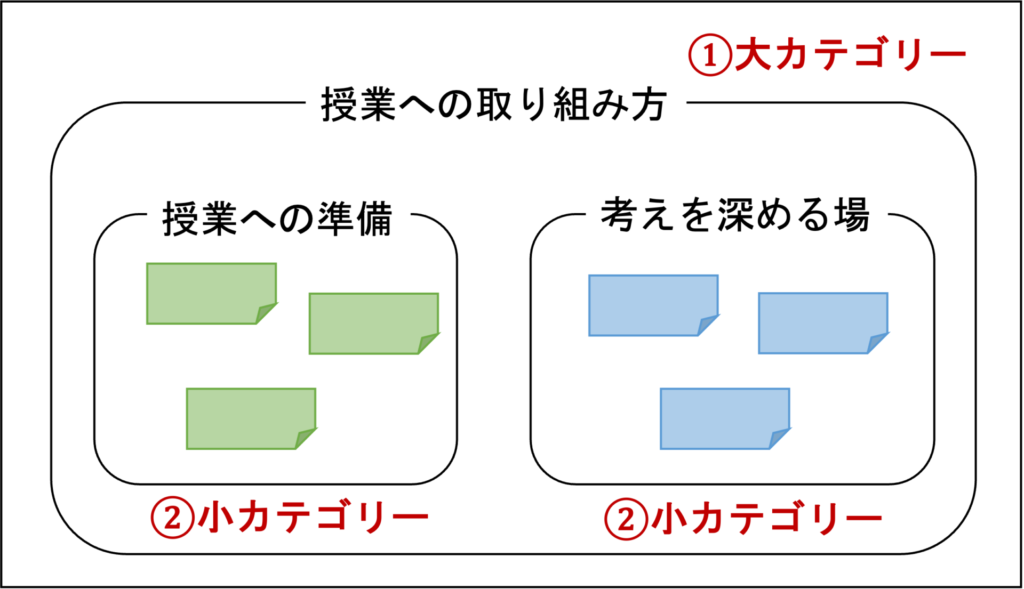

タイトルをつけるときは、大カテゴリーから小カテゴリーへ

一方、グループにタイトルをつける場合には、大カテゴリーから小カテゴリーの順で行うとやりやすいです。

全体と関連付けながら個々のグループを見ることができるためです。

この辺りは、生徒に自由に取り組んでもらうのでもよいでしょう。

もっともなタイトルをつけること

タイトルをつける際は、その集まった付箋に対してタイトルがもっともだと感じるようにすることです。

そして、そのタイトルをつけた理由が言えることも大切です。

なぜなら、「タイトルをつけること」=「集まった付箋を概念化していること」だからです。

- なぜ集められたのかを発見する。

- それらを自らの頭で考える。

- 対話の中で導き出す。

これらが「学級づくりに関わっている」という認識につながり、最終的にその内容を実行していくことにも結びつくと考えています。

「なんでそのタイトルにしたの?」などの声かけもよいかもしれません。

タイトル付けで、「ちょっと違うな」と思ったら、付箋を動かして考えを整理していくのですね。

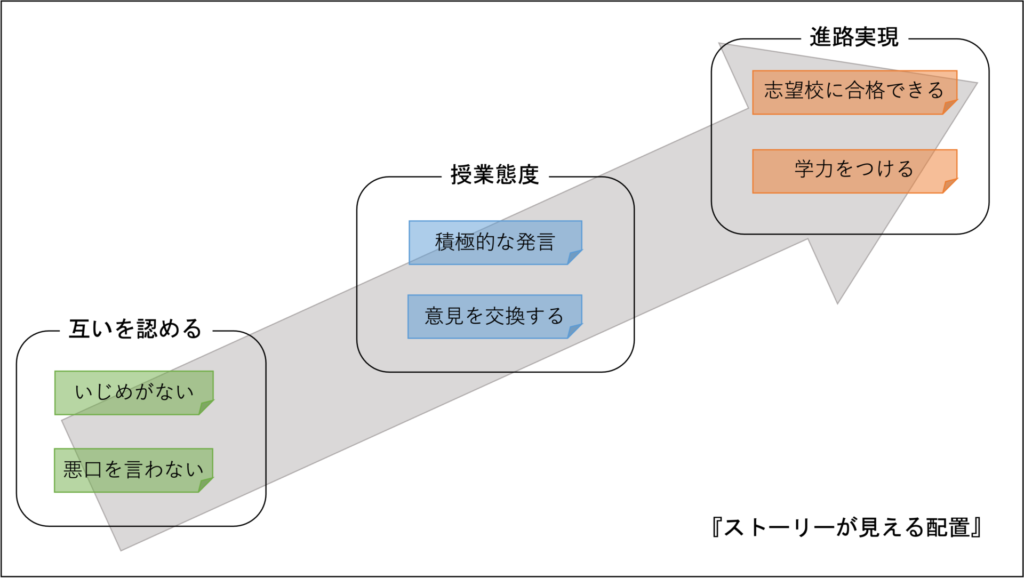

どのように並べたら論理的に納得のいく図になるかを考えること

例えば以下のような付箋の集まりとタイトルをつけたとします。

| タイトル | 付箋の集まり |

|---|---|

| 互いを認める | 「いじめがない」 「悪口を言わない」 |

| 授業態度 | 「積極的な発言」 「意見を交換をする」 |

| 進路実現 | 「志望校に合格できる」 「学力をつける」 |

この3つのタイトルについて、論理的につなげてみます。

「認め合う」という土台があるからこそ、授業が有意義な時間になり、最終的に学力向上や進路実現に結びつく。

このようなストーリーを描きながら、図を配置していくことができます。

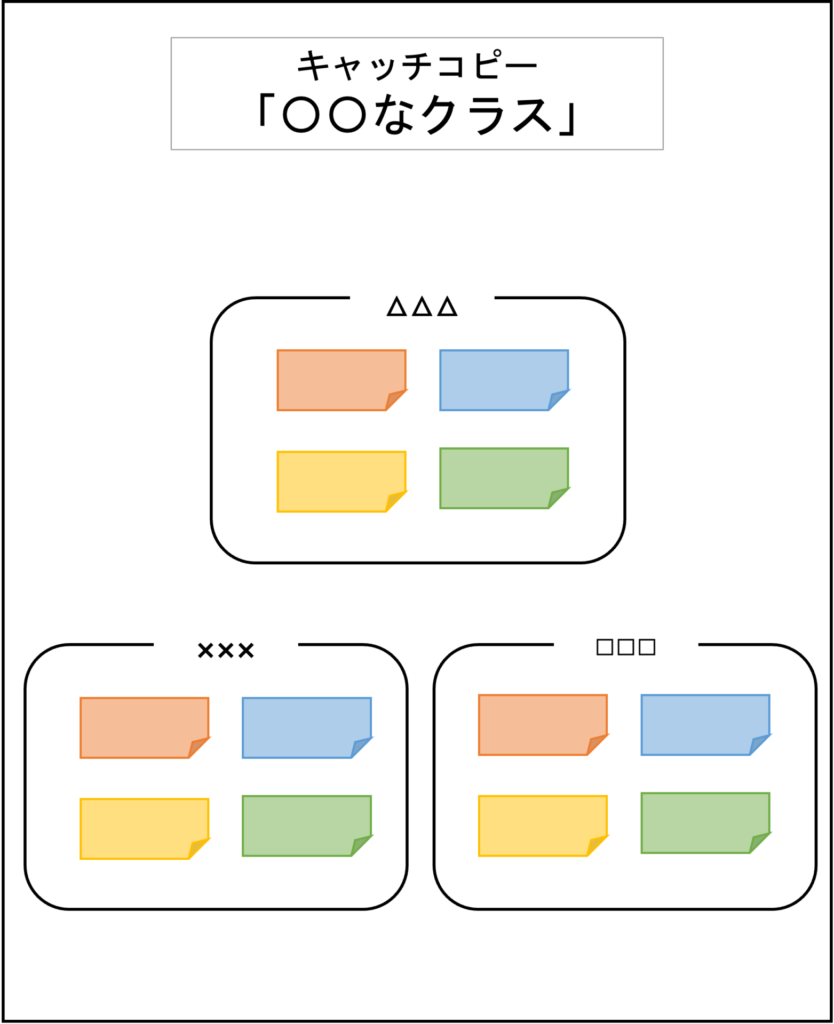

キャッチコピーをつけること

付箋のグループ分け、タイトルづけができたら、最後は全体を表すキャッチコピーをつけます。

最後にグループで完成させた図と対話の内容を総括してキャッチコピーをつけます。

もともと学級目標をつくるための活動ですから、全体を表すタイトルをつけることで、それが学級目標になります。

本来のKJ法では図解化した後に文章化をするのですが、時間もかかりますし研究ではないので必要ないでしょう。

KJ法の考案者である川喜田氏も、図解までで留めておく場合も有効であると述べています。

ただし、フィードバックが重要であり、発表の機会を設けることが重要としています。(発想法, p172)

KJ法による整理ができたら、共有の場面を設定しましょう!

手順4 共有する場面

各グループの成果物ができたら、ぜひ発表をして全体での共有の場面を設けましょう。

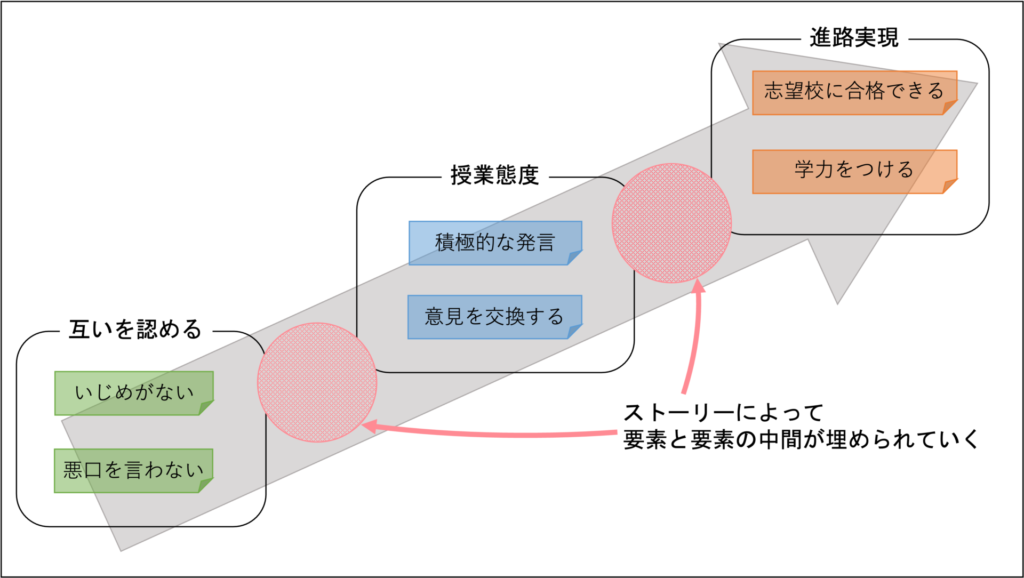

KJ法における付箋の配置では、論理的なストーリを持たせました。

ストーリーを考えることで、要素と要素をつぐための中間が埋められていくのです。

この中間部分を意識しながら共有を行うことで、グルーブ内での対話を体系化することができます。

全グループの成果物を共有することで、それぞれのキャッチコピーが学級目標にもなりますよ!

40人を4人ずつの10グループにすれば、10通りのキャッチコピーが出てきます。

このすべてが「よりよいクラスとは?」という問いの方向性です。

ですから、一つに絞る必要はありません。

クラス全体で共有することで、互いの意見を認め合う雰囲気づくりにつながります。

手順5 成果物は教室に掲示する

発表の後は、教室の後ろに掲示してもよいですね。

模造紙は大きすぎるので、写真に撮ってA3くらいに印刷するといいかもしれないですね。

KJ法の最大のメリットは、

です。

これは、多数決で決めた学級目標では実現しません。

もちろん、いいねオブジェクトでチェックがついていたり、タイトルに関連するような付箋が強調されていたりする部分もあります。

しかし、それは話し合いの中で合意形成していったものです。

また、成果物には目標(キャッチコピー)以外にも具体的な内容(一人一人クラスのためにどう行動するのか)まで可視化されています。

ですから掲示をしておくことで、自分の意見や全体像がいつでも見ることができます。

そして、定期的に振り返りができる環境にしておきたいのです。

まとめ:KJ法を活用し対話力を鍛えることで、民主的な学級経営を目指そう

今回は、学級目標をKJ法を活用して作成する方法について紹介してきました。

最近ではジャムボードなどのICTを活用したKJ法の実践もありますが、今回は模造紙での実践を紹介しました。

- 思考の質と対話に集中すること。

- 全体を体系的に捉えること。

- 学級開きにおける生徒同士の関係の質を高めること。

これらの実現には、アナログが意外と有効です。

KJ法は活動のために時間確保が必要ですが、メリットがたくさんあります。

中でも特に注目したいものは、「少数意見が見える」「全員に対話の機会がある」という民主的な手続きの上で行われる活動であることです。

学校教育は、健全な民主主義を学ぶ場でもありますから、KJ法はとても有意義な方法です。

KJ法の手順としては、以下の5つを取り上げました。

それぞれの項目のねらいを考えて取り組んでいきましょう。

ブレインストーミングやKJ法を進める際のポイントについても、いくつか紹介がありました。

これらは生徒に事細かく伝えるものではありません。

ただ、ファシリテーターである担任が考え方を頭に入れておくことは大切です。

担任のちょっとした声かけで、生徒の活動の質は大きく変わるでしょう。

KJ法は様々な実践があります。

みなさんのオリジナルの目標づくりの参考になれば嬉しいです。

今回の記事をきっかけに、ぜひブレインストーミングやKJ法を学級経営に取り入れてみてください。

▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!

新年度に決める学級目標って、学級経営にあまり生かされている気がしないんですよね…。